勞力士居然用歐米茄的機芯?百分之99的人都不知道的勞力士石英表!1925年1月1日,當時美國的AT&T總裁華特·基佛德(Walter Gifford)收購了西方電子公司的研究部門,成立一個叫做「貝爾電話實驗室公司」的獨立實體,後改稱Bell Labs貝爾實驗室。成立3年以後,Bell Labs貝爾實驗室就發明出了Quartz石英鐘表,被切割成固定形狀的水晶有一個特性,對其施以電壓,水晶就會產生穩定的震動。

利用石英晶體規律性的振動去表現時間,這樣的技術可謂是跨時代。因為在當時,常見的機械鐘表每小時的振動頻率是21600次,而石英振晶體可以高達每秒幾萬次,這極大地提高了鐘表走時的精度。

Quartz石英技術的優點顯而易見,但缺點也很明顯。在當時,石英鐘表的體積巨大,並且還非常耗電。完全不可能像傳統的機械手表一樣佩戴在手腕之上,所以石英鐘表更多地是存在實驗室中。隨著科技的進步,石英鐘表逐漸小型化。到了上世紀60年代時,石英鐘表已經「小」到可以放到箱子裏面了。

1962年,瑞士20家與鐘表相關的公司、協會湊在了一起,包括百達翡麗、勞力士、伯爵、萬國、積家、歐米茄、浪琴、真力時等品牌。

他們集資成了一家名為Centre Electronique Horloger (CEH) 電子鐘表中心的機構,共同開發能戴在手腕上的石英機芯。註意在當時,出資的勞力士分為Rolex Geneva和Rolex Bienne兩個獨立的個體。勞力士的創始人Hans Wilsdorf在1905年於英國倫敦創立勞力士品牌的前身。當時他並沒機芯生產能力,於是他找到瑞士的Aegler機芯廠尋求合作,這家工廠以生產小型的手表機芯而聞名。

1919年,Hans Wilsdorf搬到了瑞士日內瓦,並於第二年正式創立了勞力士公司(Montres Rolex S.A),也就是Rolex Geneva。1936年的時候,Hans Wilsdorf搞定了Aegler機芯廠,獲得了其生產機芯的獨家使用權,此時Aegler機芯廠改名叫做「Manufacture des Montres Rolex S.A」,也就是Rolex Bienne。

雖然這機芯廠叫做「勞力士機芯廠」,但是並不屬於勞力士公司所有。直到2004年,「Manufacture des Montres Rolex S.A」勞力士機芯廠的所有者才讓勞力士公司(Montres Rolex S.A)並購了工廠,此時勞力士才成為真正的垂直生產手表品牌。打個比喻,就是兩個人同居很多年,但就是沒有結婚,勞力士花了99年才把Aegler機芯廠娶進門。

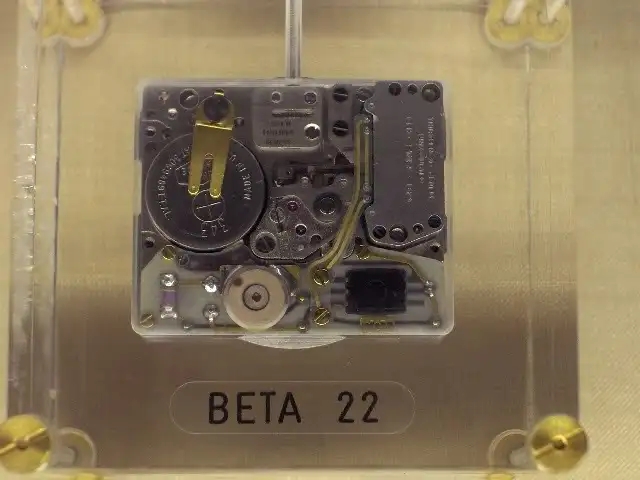

1966年, CEH電子鐘表中心的第一個作品Beta 1機芯亮相。因為耗電量過大,Beta 1僅僅作為原型機芯測試,並沒有實際量產。

1967年,CEH電子鐘表中心在Beta 1的基礎上削減多余的耗電結構,采用了更簡單的設計開發出Beta 2機芯。

1968年,隨著技術的不斷成熟,CEH電子鐘表中心決定開發出量產版的機芯Beta 21以供股東們推向市場售賣。

第一批的Beta 21機芯總共生產6000枚,作為股東之一的勞力士分得了其中的320枚。

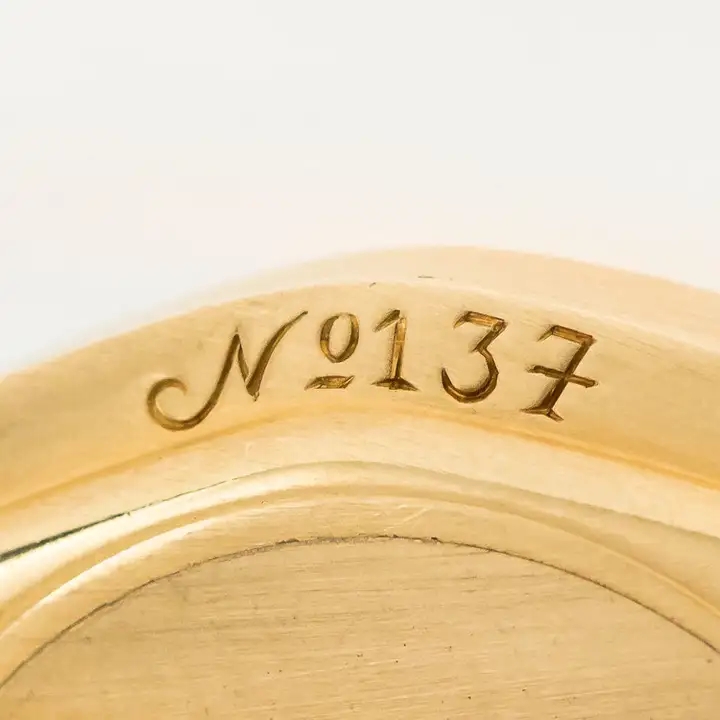

1970年的巴塞爾表展上,勞力士還推出過一款石英腕表Ref.5100,限量1000塊發售,每一只手表背均有手動雕刻編碼。這是勞力士難得的公開限量手表。

其後,歐米茄基於Beta 21改進了電路板,降低了厚度,推出Beta22機芯,產量多達12000枚。當時,勞力士向歐米茄采購了其中的650枚,這也是目前我查到的唯一一次,勞力士使用歐米茄的機芯。今天兩個相互角逐的品牌,當年也有那麽恩愛的時候,也是有趣.....前文提到,勞力士分為Rolex Geneva和Rolex Bienne兩個獨立的個體。在1962年,他們兩個都出資入股CEH電子鐘表中心後,Rolex Bienne自己還參股了其他的石英表生產研發機構,比如1965年的Neosonic-AFIF。

不過比較悲慘的是,Neosonic-AFIF在1972年才研發出來能用的石英表,那個時候都已經晚了,所以僅僅生產了原型表後就Over了。當然,Rolex Geneva也沒有閑著。Rolex Geneva的掌門人安德烈·海尼格(Andre J. Heiniger)決定自己開發石英機芯。在1971年時,Rolex Geneva挖來了隔壁FH的石英表研發骨幹和CEH的技術人員,成立了實驗室為勞力士效力。

1977年,勞力士發布了兩款量產的石英機芯,Cal.5035和Cal.5055。Cal.5035帶有大三針、日歷功能,而Cal.5055又添加了星期顯示。機芯其走時精度已經達到了每天誤差0.17秒。

Rolex Bienne甚至偷偷在1970年入股過豪雅品牌,在1976年豪雅瀕臨倒閉之時主動提出想收購其石英表研發團隊。

但Rolex Geneva拒絕Rolex Bienne這一份提議,因為他們的Cal.5035和Cal.5055已經成型了。

勞力士將使用這兩款石英機芯的手表稱為「Oysterquartz 」,其殼形和普通款的Oyster明顯不同,棱角更分明。

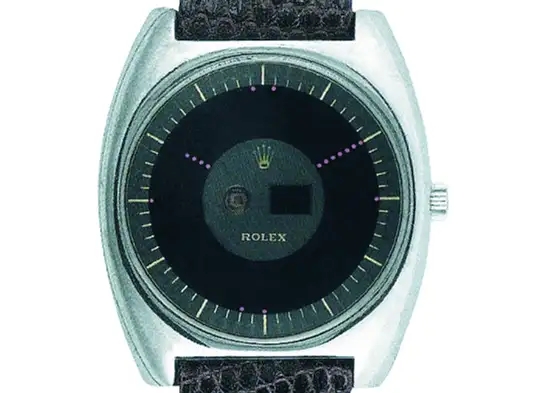

與此同時,勞力士還在1978年搞出過一個石英機芯,型號Cal.7035,簡稱「FAN」。並且,這一枚機芯特殊的地方還在於它是LED發光二極管顯示屏幕,並沒有常規的指針設計。不過因為外形過於現代,最後「FAN」並沒有量產發售,僅作原型表。80年代中期,勞力士又研發出了Cal.5035和Cal.5055的繼任機芯Cal.5235和Cal.5255,機芯尺寸進一步小型化。不過,這兩枚機芯也是沒有量產發售,僅作原型表。

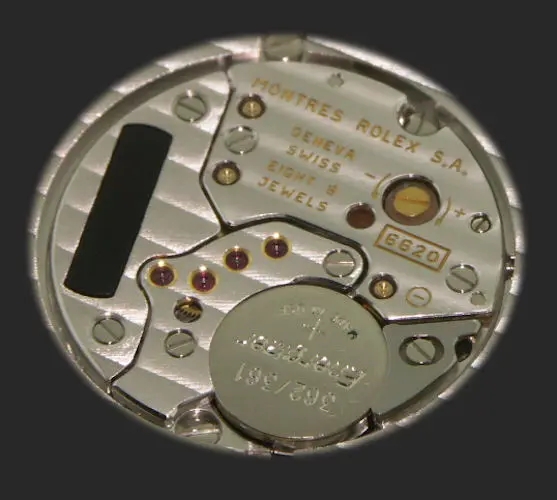

男款的石英機芯有了,女款的也得齊全。勞力士為女士腕表研發了大三針的Cal.6035,也是僅作原型測試。而後,基於Cal.6035勞力士自1987年起生產了無秒針的Cal.6620。隨後的1990年,品牌又改進了部分結構,型號更改為Cal.6621。1986年時,勞力士還研發出一款高頻石英機芯,不過也是僅有原型,連具體型號查不到。

2004年,

一塊Ref.17014(不銹鋼表殼,白金牙式表圈)的蠔式石英表被送到安帝古倫拍賣會進行拍賣。按照道理,這塊手表的機芯應該是Cal.5035。但是後蓋被打開後,人們發現內部安裝的機芯是一塊從來沒有見過的版本,型號為Cal.5335。很明顯,這是Cal.5035的繼任機芯。厲害的是,新款的Cal.5335以及它沒有曝光的帶有星期顯示的兄弟款Cal.5355都是帶有萬年歷功能。不過,和前面的不少石英機芯一樣,勞力士僅僅生產了這兩款機芯的原型,並沒有大規模生產。

這次意外亮相的Ref.17014據說是勞力士給予內部員工的試戴表、實驗表。勞力士自1962年起開始涉足石英表研發,到1971年成立獨立的實驗部門,其後研發了多款石英機芯。不過大規模發布的僅有Cal.5035、Cal.5055機芯和Cal.6620、Cal.6621。

其中,自1977年起,Cal.5035和Cal.5055機芯延續生產了26年之久,產量105098塊,直到2003年,Cal.5035和Cal.5055機芯才停產。勞力士深似海,在石英表領域還有太多太多沒用披露的秘聞。